Die Bildträger

Pergament und Elfenbein waren die geläufigsten Untergründe, auf denen Miniaturen gemalt wurden. Besonders das ab 1700 gebräuchliche Elfenbein ermöglichte eine sehr natürlich wirkende Wiedergabe des Hauttones.

Feines Pergament (Velin) war vom Mittelalter bis ins frühe 18. Jahrhundert der beliebteste Malgrund in der Miniaturmalerei (Heinrich Jakob Pohle: Sophie Magdalene, Königin von Dänemark, 1740 Aquarell und Gouache auf Pergament, Inv. Nr.: 10585)

Neben Elfenbein war feines Pergament, sogenanntes „Velin“, ein beliebter Bildträger in der Miniaturmalerei. Das aus der Buchmalerei bekannte Material wurde vom 16. bis zum 18. Jahrhundert auf festes Papier (oft eine ausgeschnittene Spielkarte) aufgeklebt, das der Maler vorher zur Erhöhung der Stabilität ein- oder doppelseitig weiß grundierte. Die glatt polierte Pergamentoberfläche ließ sich bequem mit Wasserfarben bemalten. Für größerformatige Miniaturen konnte das Pergamentblatt auf eine Kupfertafel gespannt und der Umschlag auf der Tafelrückseite festgeklebt werden. Feines Pergament blieb bis ans Ende der Miniaturmalerei in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch, die Großproduktion im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert allerdings wurde auf dünne Elfenbeinblätter gemalt.

Die Einführung des Elfenbeins als neuer Malgrund ist eng mit der Künstlerin Rosalba Carriera verbunden. (Rosalba Carriera: Dame beim Sticken, um 1710, Aquarell und Gouache auf Elfenbein, Inv. Nr.: 10165)

Um 1700 wurde Elfenbein als idealer Bildträger für Porträtminiaturen entdeckt. Zuerst in Venedig eingesetzt, erfreute es sich bald auch in England, Deutschland und Holland großer Beliebtheit. Die französischen Miniaturisten hingegen malten bis um 1770 fast ausschließlich auf das traditionelle Pergamentblatt.

Elfenbeinblätter vor und nach dem Zuschneiden

Die feinen Elfenbeinblätter kamen bereits in unbemaltem Zustand der optischen Wirkung menschlicher Haut verblüffend nahe. Die Miniaturisten spielten mit dieser Wirkung, indem sie Inkarnate (Hautpartien) nie deckend, sondern immer durchscheinend malten. Die Blätter wurden so positioniert, dass die sichtbare Maserung senkrecht verlief, was im Inkarnat weniger störend auffiel als eine waagerechte Streifung. Waren die Elfenbeinblätter bis etwa 1760 ungefähr einen Millimeter dick, so wurden sie in der produktionsreichen Zeit ab 1780 dünner und mussten zur Erhöhung der Stabilität mit Papier hinterklebt werden. Die Art der Papierhinterklebung des dünneren und somit transparenteren Blattes beeinflusste wesentlich die Bildwirkung, und manchmal wurde der Farbton des Blattes durch rückseitiges, leicht rosa getöntes Papier zusätzlich verändert. Wesentlich häufiger findet man dünne Silberfolien (sog. Paillons), die dazu dienten, die Leuchtkraft des Elfenbeins zu erhöhen.

Da Silberfolie kostspielig und erhöhte Leuchtkraft nur an bestimmten Stellen erforderlich war, unterlegte man oft nur den gewünschten Ausschnitt. Diese Technik war eine kontinentale Vorliebe und fand bei englischen Miniaturen kaum Verwendung. Etwa ab 1810 ersetzte man das Paillon häufig durch auf der Elfenbeinrückseite aufgeklebtes Blattsilber. Die Schwärzung von Silber war den Miniaturisten zwar bekannt, dennoch wurden die Paillons nur selten mit einem Schutzlack bestrichen oder durch das stabilere Zinn ersetzt. Durch Korrosion im Silber entstandene Schwärzung, optisch als Flecken in der Malerei wahrnehmbar, ist allerdings heute ein häufiges Schadensbild in Miniaturen.

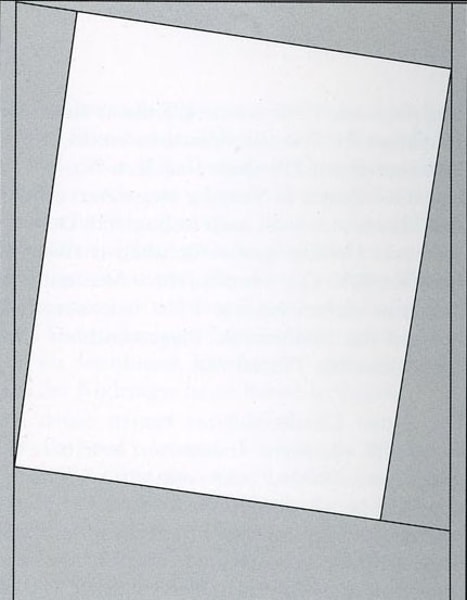

Da die Bildbreite durch die Dicke des Elefantenzahnes auf maximal etwa 16 cm beschränkt war, musste der Miniaturist für breitere Formate zu aufwendigen Spezialtechniken greifen. So wurden beispielsweise Elfenbeinblätter auf eine große Karton- oder Holztafel nur im Bereich des Gesichtes und der Hände aufgeklebt. Die angrenzenden Partien konnten mit einer weißen Grundiermasse ausnivelliert werden. Sollte der ganze Bildträger aus Elfenbein bestehen, so wurde auf festem Papier ein zentrales, größtmögliches Blatt rundum mit mehreren auf Stoß aneinandergefügten Elfenbeinstreifen erweitert.

Beide Techniken gewannen in Frankreich gegen Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend an Beliebtheit und wurden von namhaften Künstlern wie Jean-Antoine Laurent, Jean-Baptiste Jacques Augustin und Jean-Urbain Guérin angewandt. Da Frankreich im 18. und 19. Jahrhundert wesentlich weniger Elfenbein importierte als England, und somit das Material teurer war, gingen die französischen Miniaturisten sparsamer damit um. Ein kleinstmögliches Elfenbeinblatt wurde für die größtmögliche Miniatur verwendet, und Anstückungen mit Elfenbein oder Papier sind selbst in kleinen Formaten nichts Außergewöhnliches. In England hingegen ist dies selten der Fall, häufig wurde dort sogar ein Streifen unbemalten Elfenbeins am Bildrand vom Rahmen verdeckt.

Augustin malte diese mit 18,5 cm x 14,5 cm recht große Miniatur auf eine in der Elfenbeineinlagetechnik hergestellte Tafel (Jean-Baptiste Jacques Augustin: Pauline Augustin, 1808, Inv.Nr.: 10036)

Schematische Darstellung: Das Elfenbeinblatt ist weiß, die Kartonerweiterung hellgrau wiedergegeben.

War das Elfenbein zu dunkel oder gelbstichig, konnte das Blatt durch verschiedene Bleichprozeduren aufgehellt werden. Um es für die wässrigen Farben weniger abstoßend zu machen, wurde es angeraut oder mit Substanzen wie Ochsengalle oder Knoblauchsaft abgerieben.